Biologie der Spitzmäuse

(PDF, 0,06 MB)

Ratten und Mäuse suchen in der kalten Jahreszeit Schutz in Gebäuden

Ratten, Mäuse und Marder im Wohnumfeld des Menschen

- Allesfresser: Wanderratte (Rattus norvegicus), Hausratte (Rattus rattus) und Hausmaus (Mus musculus)

- Sonstige Mäuse: zum Beispiel Waldmaus (Apodemus sylvaticus), Gelbhalsmaus (Apodemus flavicollis) und Rötelmaus (Clethrionomys glareolus)

- Insektenfresser: zum Beispiel Spitzmäuse (Soricidae)

- Fleischfresser: zum Beispiel Marder (Martes spec.)

Inhalt

Nager im Umfeld des Menschen

Die im Wohnumfeld des Menschen lebenden kommensalen Nager (Kommensale = dem Menschen folgende Nager, Kulturfolger, auch „Mitesser“) wie Wanderratte, Hausratte und Hausmaus finden im Herbst und Winter in Gebäuden nicht nur Schutz vor Kälte und Frost, sondern profitieren auch vom reichlich vorhandenen Nahrungsangebot. Dies finden sie in Getreidelägern, Vorratskammern und Küchenbereichen vor. Geeignete Hohlräume in Zwischendecken und -wänden sowie schwer zugängliche Keller- und Dachbodenareale bieten ihnen zahlreiche Unterschlupf- und Versteckmöglichkeiten. Hausmäuse legen ihre Nester gerne unmittelbar an oder in Nahrungs- und Futtermitteln an. Bildrechte: ©LAVES/TSD

Bildrechte: ©LAVES/TSD Bildrechte: ©LAVES/Stelling

Bildrechte: ©LAVES/Stelling- Fraß- und Nagespuren

- Kotpartikel beziehungsweise -plätze

- Trittsiegel

- Aktivitätsgeräusche

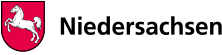

Wanderratte und Hausmaus sind Allesfresser (omnivor) und daher sowohl an Vorräten pflanzlicher und tierischer Herkunft als auch an verarbeiteten Lebensmitteln schädlich. Durch das unvermeidbare Nagen (Nachschärfen der Nagezähne) an Baumaterial und Bedarfsgegenständen entsteht innerhalb von Gebäuden teilweise erheblicher Schaden. Die in Kunststoffummantelungen von Elektrokabeln verwendeten Weichmacher veranlassen die Nager auch hier tätig zu werden – mit der Gefahr von Kurzschlüssen im gesamten Gebäudeareal.

Die Hausratte ernährt sich fast ausschließlich von Früchten, Sämereien und pflanzlichen Vorräten und stellt daher unter anderem eher in der Lagerhaltung ein Problem dar.

Bildrechte: ©LAVES/Stelling

Bildrechte: ©LAVES/StellingGrundsätzlich können alle in der Nähe des Menschen lebenden (synanthropen) Nager passiv und aktiv Krankheitskeime übertragen, entweder durch direkten Kontakt (taktil) oder durch Ausscheidungen wie Speichel, Blut, Urin und Kot (exkretorisch). Auch eine direkte Übertragung durch Biss ist möglich. Kommensale Nager können Reservoirtiere für viele übertragbare Krankheiten sein, zum Beispiel Tularämie, Salmonellose, Leptospirose, Hantavirose, Murines Fleckfieber, Pest, Leishmaniose, Tollwut und Rattenbissfieber.

Kommensale Nager bekämpfen

In Niedersachsen existiert die sogenannte Rattenbekämpfungsverordnung , welche der Bekämpfung der Tiere einen gesetzlichen Rahmen gibt. Zusätzlich hat das LAVES einen „Leitfaden zur großräumigen Rattenbekämpfung in Niedersachsen “ veröffentlicht.

Vor einer Bekämpfung von Nagern im Haus sollte zuerst eine Befallsermittlung stattfinden. Diese wird in der Regel mit wirkstofffreien Kontrollködern wie Haferflocken, Weizen oder Apfelstückchen durchgeführt:In der Regel ist eine Ködermenge von 200 Gramm (g) pro Köderstation bei Wanderratten und Hausratten ausreichend. Bei Hausmausbefall reicht eine Ködermenge von fünf bis 20 g pro Station aus, wobei aber deutlich mehr Köderstellen (alle zwei Meter) als bei Rattenbefall notwendig sind. Wichtig ist die regelmäßige Kontrolle der Köder.

Da die Tiere in Schlagfallen nicht in jedem Fall sofort getötet werden, müssen die Fallen mindestens täglich, bestenfalls alle zwölf Stunden überprüft werden. Lebendfallen müssen hingegen, je nach Fallentyp, deutlich öfter kontrolliert werden (spätestens nach acht Stunden). Die Häufigkeit der Kontrollen muss auch bei einem Einsatz von Schlagfallen oder Lebendfallen zum Monitoring eingehalten werden. Es ist dann ein Monitoring, wenn mit Schlagfallen oder Lebendfallen gelegentlich, in geringem Umfang und nur zur Befallsermittlung von Nagern gefangen werden. Es ist kein Monitoring, wenn ein Befall bekannt ist oder zu erwarten ist, dass Tiere getötet werden.

Sofern eine Bekämpfung mit antikoagulanten (gerinnungshemmenden) Ködern durchgeführt wird, müssen diese in festen Köderstationen (nicht offen) im gesamten befallenen Areal ausgelegt werden. Die Anzahl der Köderstellen ist von der Befallsstärke abhängig (Befallsermittlung). Es muss, wie bei allen Bekämpfungsmaßnahmen mit Bioziden, die Gebrauchsanweisung des verwendeten Produktes befolgt werden.

Eine strategische Beköderung in potentiell gefährdeten Bereichen kann in Ausnahmefällen in Betracht gezogen werden. Diese darf jedoch nur durch geschulte, berufsmäßige Verwendende (Schädlingsbekämpfende) durchgeführt werden, wenn im Rahmen einer objektbezogenen Gefahrenanalyse eine erhöhte Befallsgefahr mit Nagetieren durch Schädlingsbekämpfende festgestellt wird, die eine besondere Gefahr für die Gesundheit oder Sicherheit von Mensch oder Tier darstellt.

Sonstige Mäuse: Wald-, Gelbhals- und Brandmaus (Apodemus spec.) sowie Rötelmaus (Myodes glareolus)

Bildrechte: © LAVES/Freise

Bildrechte: © LAVES/FreiseAuch sie suchen Schutz vor Kälte und Nässe, finden innerhalb von Gebäuden aber auch Nahrung in Form von Obst, Sämereien, Nüssen, Insekten. Die Waldmaus und die Gelbhalsmaus legen Vorratsläger auf Dachböden, in Zwischenwänden und unter Dielenböden an.

Die Rötelmaus (Myodes glareolus), welche zu den Wühlmäusen zählt, ist auch gelegentlich innerhalb von Gebäuden anzutreffen. Hier sucht sie im Winter Schutz vor kalter Witterung und insbesondere vor Nässe. Schädigungen an im Keller eingelagertem Obst, Blumenzwiebeln und Pflanzwurzeln können vorkommen.

Biologie der Mäuse (Download, PDF nicht barrierefrei)

Die genannten Mäusearten sind ebenfalls dazu in der Lage, taktil und exkretorisch Krankheitskeime zu übertragen, wobei insbesondere das Hanta-Virus eine größere Rolle spielt und bei allen vier genannten Arten nachgewiesen worden ist. Ferner wurden bei allen Arten Salmonellen und Leptospiren nachgewiesen.

Wald-, Gelbhals-, Brand- und Rötelmaus bekämpfen

Die Bekämpfungsmöglichkeiten der Wald-, Gelbhals- und Brandmaus (Apodemus und Myodes) sind in der Regel stark eingeschränkt, da die genannten Arten unter besonderem Schutz (Weiße Liste) stehen. Eine Fangaktion mit geeigneten Lebendfallen ist aber in gewissen sensiblen Bereichen zu empfehlen. Die Bekämpfung der Rötelmaus sollte sich auf den Freilandeinsatz von Ködern auf Antikoagulantienbasis beschränken, welcher in geeigneten Köderstationen oder direkt in die Baueingänge der Rötelmaus ausgebracht wird (nur mit entsprechender Sachkunde). Weitere Möglichkeiten sind im Bereich Pflanzenschutz gegeben. In das Gebäude eingedrungene Mäuse können natürlich auch durch Fallenfang reduziert werden. Hierbei sollten Schlupflöcher, welche als Ein- und Ausgangspforte dienen, präventiv geschlossen werden. Natürliche Feinde wie Marder und Schleiereule tragen dazu bei, dass sich der Befall in Grenzen hält.

Insektivoren (Insektenfresser)

Neben den kommensalen Nagern oder anderen Mäusen kommen auch noch weitere Wirbeltiere in Betracht, welche sich in Gebäudebereichen einnisten und für Belästigungen, Schäden und gesundheitliche Gefahren sorgen. Insbesondere Kleinsäuger, welche sich von Insekten und anderen Arthropoden wie etwa Spinnen ernähren, spielen hier eine Rolle.

Spitzmäuse, Soricidae

Spitzmäuse sind keine Nagetiere so wie andere Mäusearten, sondern gehören, wie der Igel und der Maulwurf, zu den Insektenfressern. In Deutschland kommen neun Spitzmausarten vor. Sie benötigen eine fast ununterbrochene Kalorienzufuhr und können schon nach zwei bis drei Stunden verhungern. Spitzmäuse ernähren sich überwiegend von Wirbellosen wie Insekten, Spinnen, Asseln, Tausendfüßern und Regenwürmern sowie kleinen Wirbeltieren und Aas. Sie richten normalerweise keine Schäden an.

Verschiedene Spitzmausarten können regelmäßig innerhalb von Gebäuden vorkommen. Spitzmäuse sind, neben einigen Fledermausarten, die kleinsten Wirbeltiere, welche bei uns vorkommen. Die Hausspitzmaus (Crocidura russula), die Feldspitzmaus (Crocidura leucodon) sowie die Gartenspitzmaus (Crocidura suaveolens) dringen oft auf der Suche nach geeigneter Nahrung (Insekten, Spinnentiere, Asseln, Tausendfüßer) in Gebäude ein und verbleiben hier auch längere Zeit, wenn sie hier ein ausreichendes Nahrungsangebot vorfinden.Die Beeinträchtigungen, die von in Gebäude eingedrungenen Spitzmäusen ausgehen, reduzieren sich auf Geruchsbelästigungen, welche von der übermäßigen Stoffwechseltätigkeit dieser Tiere ausgehen. Spitzmäuse koten und urinieren sehr stark, sodass in kurzer Zeit große Mengen an Losung anfallen. Verrichten sie ihre Hinterlassenschaften in Gebäudehohlräumen, welche schwer zu erreichen und zu säubern sind, entsteht oft eine erhebliche Geruchsbelästigung. Es sind zwar immer nur Einzeltiere oder Pärchen, welche in Gebäude eindringen, durch die hohe Stoffwechseltätigkeit wird aber oft ein stärkerer Befall vorgetäuscht.

Da Spitzmäuse Insektenfresser (Insektivoren) sind, entstehen normalerweise keine Schäden an Vorräten oder Lebensmitteln. Auch Beeinträchtigungen der Bausubstanz sind nicht zu erwarten.

Spitzmäuse spielen als Überträger von Krankheiten, bedingt durch ihre entomophage (insektenfressende) Lebensweise, nur eine untergeordnete Rolle. Eine gewisse Gefährdung besteht als Reservoirtier von Ekto- und Endoparasiten wie Milben, Zecken und Fadenwürmern (Nematoden).

Biologie der Spitzmäuse (Download, PDF nicht barrierefrei)

Spitzmausbekämpfung

Alle heimischen Spitzmäuse sind besonders geschützt und dürfen nicht bekämpft oder getötet werden. Auch der Fang mit Lebendfallen und die Verbringung in andere Lebensräume ist gemäß §44 Abs. 1 Nr. 1 Bundesnaturschutzgesetz verboten. Gemäß §13 Tierschutzgesetz ist zudem ein Fangen verboten, wenn damit die Gefahr von vermeidbaren Schmerzen, Leiden oder Schäden verbunden ist. Aufgrund ihrer Stressempfindlichkeit und ihres hohen Stoffwechsels sind Spitzmäuse in einer Lebendfalle erheblichen Belastungen ausgesetzt, die schnell zum Tod der Tiere führen können. Zudem besteht in einem anderen Revier ausgesetzt die Gefahr von Revierkämpfen. Vorbeugend können für Spitzmäuse geeignete Hohlräume verschlossen und/oder mit Pfefferminzöl behandelt werden.Karnivoren (Fleischfresser)

Unter den Raubtieren, beziehungsweise vorwiegend fleischfressenden (karnivoren) Säugetieren, gibt es die Gruppe der Marderartigen (Mustelidae), welche im Umfeld des Menschen gelegentlich (Iltis, Mauswiesel) oder mehr oder weniger häufig (Steinmarder) anzutreffen sind.

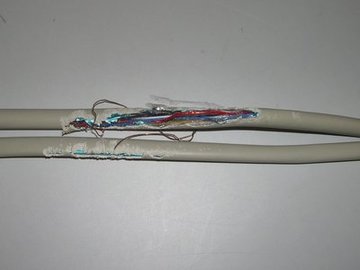

Steinmarder (Hausmarder), Martes foina

Durch die in Gebäude eingedrungenen dämmerungs- und nachtaktiven Steinmarder (dieser Rhythmus ist während der Jungenaufzucht gestört), können Schäden durch die Zerstörung von Isolierungen, durch das Zerbeißen von Elektrokabeln an Fahrzeugen und durch das Töten von Hausgeflügel und das Fressen von Obst entstehen. Der Steinmarder vertilgt aber auch Mäuse, Ratten, Sperlinge und Tauben. Außerdem spielt als störender Faktor die Lärmbelästigung in der Nacht eine sehr große Rolle.

Durch seine omnivore (Omnivor=Allesfresser) Lebensweise kann auch der Steinmarder passiv und aktiv Krankheitskeime übertragen, wenn auch nicht in dem Maße wie die kommensalen Nager. Auch eine direkte Übertragung durch Biss (Tollwut) ist möglich. Als Reservoirtier für Hunde- und Katzenfloh, welche als Vektor für verschiedene Krankheitserreger gelten, spielt der Steinmarder eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Biologie des Marders (Download, PDF nicht barrierefrei)

Marderbekämpfung

Der Steinmarder gilt als jagdbares Wild und fällt unter das Bundesjagdgesetz, beziehungsweise unter das zuständige Landesgesetz. In das Gebäude eingedrungene Tiere lassen sich oftmals dadurch vertreiben, dass die Gebäude für den Marder so unattraktiv gestaltet werden, dass er es vorzieht, den Tag in einem anderen Versteck zu verbringen. Dies gelingt durch Veränderung seines bekannten Reviers, durch kleine Umbauten oder Umgestaltungen und Licht- oder Lärmeffekte. Eine dauerhafte, aber aufwendige Lösung ist erreicht, wenn es gelingt, alle Mardereingänge zu finden und fest zu verschließen. Da die Arbeiten tagsüber ausgeführt werden, ist es möglich, dass der Marder eingeschlossen wird. Daher muss eventuell ein Ausgang offen bleiben, beziehungsweise wieder geöffnet werden, bis der Marder vertrieben oder gefangen ist.

Flyer zur Vermeidung von Rattenbefall

(PDF, 0,36 MB)

Rattenbekämpfungsverordnung im Lande Niedersachsen

(PDF, 0,73 MB)

Leitfaden zur großräumigen Rattenbekämpfung in Niedersachsen, 6. Auflage

(PDF, 1,27 MB)

Aktuelles Tierschutzgesetz (TierSchG)

(PDF, 0,11 MB)

Biologie der Kommensalen Nager

(PDF, 0,06 MB)

Antikoagulante Wirkstoffe – was gilt ab 30.06.2026?

(PDF, 0,14 MB)

- Rodentizidköder zur Nagerbekämpfung

- Rattenspuren im Freiland

- Ratten als Krankheitsüberträger

- Die Hausratte

- Leptospirose - eine seltene, aber immer häufiger auftretende Erkrankung (Info Nr. 040/2014 des BfR)

- Hantavirus und Q-Fieber: enge Vernetzung für ein effektives Management gesundheitlicher Risiken

Bildrechte

Bildrechte English

English