LAVES untersucht Rohmilch auf Dioxine und polychlorierte Biphenyle

(PDF, 0,52 MB)

LAVES untersucht Rohmilch auf Dioxine und polychlorierte Biphenyle

Welche Bedeutung hat Kuhmilch in der menschlichen Ernährung?

Kuhmilch ist für viele Verbraucher und Verbraucherinnen ein fester Bestandteil der Ernährung, wobei der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch im Jahr 2024 bei 46 Liter Kuhmilch lag [BLE, 2025]. Allein in Niedersachsen werden jährlich rund 7,6 Millionen Tonnen Kuhmilch in rund 7.570 Betrieben von 783.800 Milchkühen produziert [ML, 2023]. In der Lebensmittelindustrie wird Rohmilch homogenisiert, pasteurisiert, ultrahocherhitzt, gesäuert, entrahmt oder dickgelegt zu Milchprodukten und Milcherzeugnissen verarbeitet. Verbraucher und Verbraucherinnen verwenden die im Handel in unterschiedlichen Angebotsformen erhältliche Konsummilch zur Zubereitung von Pfannkuchen, Milchspeisen, Pudding, Drinks, Saucen und Dips.

Ernährungsphysiologisch trägt der Verzehr von Milch, Milchprodukten und Milcherzeugnissen nicht nur maßgeblich zur Kalziumversorgung bei, sondern liefert auch eine Reihe wertvoller Vitamine, Mineralstoffe, Milcheiweißstoffe und leicht verdauliches Fett. Besonders über tierische Nahrungsmittel wie Milch werden jedoch auch unerwünschte Stoffe wie Polychlorierte Dibenzo-para-Dioxine (PCDD) und Polychlorierte Dibenzofurane (PCDF), zusammengefasst unter dem Begriff Dioxine, und Polychlorierte Biphenyle (PCB) aufgenommen. Milch und Milchprodukte tragen dabei durchschnittlich zu rund 42 Prozent zur Gesamtaufnahme von Dioxinen und PCB über Nahrungsmittel bei [BMU, 2013].

Warum kann Kuhmilch mit Dioxinen und PCB belastet sein?

Dioxine und PCB gehören zur Gruppe der halogenierten persistenten organischen Schadstoffe, auf die infolge ihrer umweltchemischen und humantoxischen Eigenschaften ein hohes Augenmerk im gesundheitlichen Verbraucherschutz gerichtet wird. Beide Stoffgruppen weisen eine hohe chemische, biologische und physikalische Stabilität auf und sind daher in der Umwelt schwer abbaubar. Eine hohe Fettlöslichkeit verbunden mit einer geringen Wasserlöslichkeit führt zur Anreicherung innerhalb der Nahrungskette bis hin zum Menschen. Darüber hinaus weisen einige Vertreter aus der Stoffgruppe der Dioxine sowie dioxinähnliche PCB (dl-PCB) ein toxikologisches Potential auf. Als Kontaminanten sind Dioxine nie Ziel technischer Prozesse oder industrieller Verfahren gewesen, sondern gelangen vorrangig durch Verbrennungsprozesse oder als Verunreinigung chlororganischer Produkte in die Umwelt. Im Gegensatz zu den Dioxinen sind PCB über Jahrzehnte hinweg weltweit im Tonnenmaßstab produziert und eingesetzt worden, sodass selbst nach ihrem Herstellungs- und Anwendungsverbot weiterhin eine Altlastenproblematik besteht.

Dioxine und PCB werden weiterhin zu den sogenannten partikelgebundenen Schadstoffen gezählt. Gebunden an Schwebstaubpartikel können sie sich über den Luftpfad überregional verbreiten und durch Depositionsvorgänge oberflächlich auf Böden oder Futterpflanzen ablagern. Durch Bodenerosionen oder Überschwemmungsereignisse können sie auf landwirtschaftlich genutzte Flächen verfrachtet werden [Schwind & Hecht, 2004]. Infolge ihrer ubiquitären Verbreitung werden diese Stoffe in geringen Konzentrationen von Nutztieren über das Futter aufgenommen (Hintergrundbelastung). Durch das Auftreten sogenannter Punktquellen kann es allerdings zu einer spezifischen Erhöhung der lokalen Belastung mit Dioxinen und PCB kommen. Ursächlich hierfür können Emissionen aus Brandereignissen, Feuerungsanlagen, der Metallindustrie oder Altlasten aus der Zellstoff-, Papier- und Textilindustrie sein. Weiterhin können beispielsweise verwendete Baustoffe oder Lackanstriche im Bereich der Stallungen zu einer Exposition der Nutztiere mit Dioxinen und PCB führen. Da beide Stoffgruppen eine hohe Fettlöslichkeit aufweisen, reichern sie sich im Fettgewebe sowie fetthaltigen Organen von Nutztieren an. Neben anderen tierischen Lebensmitteln können Milch und Milchprodukte höhere Gehalte an Dioxinen und PCB aufweisen. Aufgrund dessen sind Lebensmittel tierischer Herkunft für den Menschen die Hauptquelle für die Aufnahme von Dioxinen und PCB.

Speziell bei Milchkühen besteht der Hauptexpositionspfad für Dioxine und PCB in einer Aufnahme von Staub- und Bodenpartikeln über Anhaftungen an der Futterpflanze selbst oder der vermehrten Aufnahme von Partikeln beim Weidegang. In Niedersachsen dominiert mit einem Anteil von 68 Prozent die besonders artgerechte Weidehaltung von Milchkühen [Statistisches Bundesamt, 2020]. Daher kommt dem gezielten Weidemanagement und der Umsetzung von Haltungsempfehlungen zur Reduzierung des Carry-over-Effekts von Dioxinen und PCB in die Nahrungskette eine hohe Bedeutung zu [LWK, 2025].

Aufgrund der chronischen Toxizität einzelner Vertreter der Stoffklasse der Dioxine sowie der Gruppe der dioxinähnlichen PCB (dl-PCB) wird eine Minimierung der Aufnahme über die tägliche Nahrung angestrebt. Folglich wird die Belastung von Rohmilch mit Dioxinen und PCB in Niedersachsen regelmäßig im Rahmen verschiedener Untersuchungsprogramme oder anlassbezogen überprüft.

Untersuchungen des LAVES

Vor diesem Hintergrund sind im Lebensmittel- und Veterinärinstitut Oldenburg des LAVES in den Jahren 2022 bis 2024 insgesamt 380 Proben Rohmilch auf Dioxine und PCB untersucht worden. Hiervon sind 221 Proben als sogenannte Hofsammelmilch direkt auf Erzeugerstufe entnommen worden. Weitere 159 Proben stammten aus der Beprobung von Milchsammelfahrzeugen vor der Weiterverarbeitung der Rohmilch in den in Niedersachsen ansässigen Molkereien.

Dioxine - Ergebnisse:

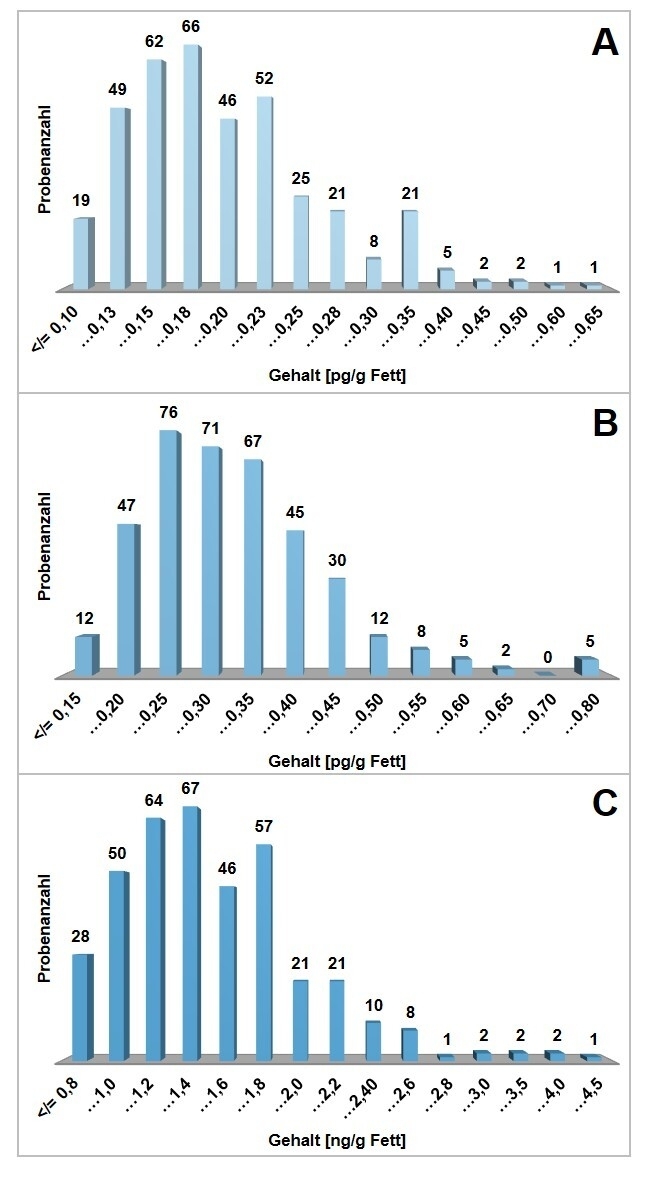

Die Untersuchungsergebnisse der Rohmilch-Proben zeigten für die Summe der Dioxine, ausgedrückt als WHO-PCDD/F-TEQ, Gehalte zwischen 0,07 und 0,62 Pikogramm pro Gramm (pg/g) Fett (Median: 0,18 pg/g Fett). Bei 95 Prozent der Proben ist ein Gehalt unterhalb von 0,32 pg/g Fett ermittelt worden. Weiterhin lag die Häufigkeitsverteilung der Dioxin-Gehalte mit 275 Proben schwerpunktmäßig innerhalb eines Bereiches von über 0,10 bis zu 0,23 pg/g Fett (siehe Abbildung 1A). 19 Proben lagen unterhalb, weitere 86 oberhalb des genannten Konzentrationsbereiches. Folglich ist im Rahmen der Untersuchungen keine Überschreitung des für Rohmilch gemäß der Empfehlung 2013/711/EU definierten Auslösewertes von 1,75 pg/g Fett und des geltenden Höchstgehalts von 2,0 pg/g Fett festgestellt worden. Bildrechte: LAVES

Bildrechte: LAVESAbbildung 1: Ergebnis der Untersuchung von niedersächsischer Rohmilch (N=380) aus dem Zeitraum 2022 bis 2024, dargestellt als Häufigkeitsverteilung mit Angabe der untersuchten Anzahl an Proben pro Konzentrationsbereich. A: Dioxine - Angabe der Gehalte als upper bound des Summenwerts WHO-PCDD/F-TEQ; B: dioxinähnliche PCB - Angabe der Gehalte als upper bound des Summenwerts WHO-PCB-TEQ; C: nicht-dioxinähnliche PCB - Angabe der Gehalte als upper bound der Summe aus PCB28, PCB52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180 – kurz: ICES-6.

Dioxinähnliche PCB (dl-PCB) - Ergebnisse:

Für die Summe der dioxinähnlichen PCB (dl-PCB), ausgedrückt als WHO-PCB-TEQ, sind in den Rohmilch-Proben Gehalte zwischen 0,13 und 0,80 pg/g Fett ermittelt worden (Median: 0,29 pg/g Fett). Zwölf Proben lagen in einem Konzentrationsbereich von bis zu 0,15 pg/g Fett, weitere 306 Proben in einem Konzentrationsbereich von bis zu 0,40 pg/g Fett und 62 Proben oberhalb eines Gehaltes von 0,40 pg/g Fett (siehe Abbildung 1B). Bei 95 Prozent der Proben ist ein Gehalt unterhalb von 0,49 pg/g Fett festgestellt worden. Der für dl-PCB empfohlene Auslösewert von 2,0 pg/g Fett ist bei keiner der untersuchten Proben überschritten worden, sodass keine weiteren Maßnahmen von behördlicher Seite ergriffen werden mussten.

Der für die Summe an Dioxinen und dl-PCB festgelegte Höchstgehalt von 4,0 pg/g Fett, ausgedrückt als WHO-PCDD/F-PCB-TEQ, ist ebenfalls in keiner der untersuchten Proben überschritten worden.

Nicht dioxinähnliche PCB (ndl-PCB) - Ergebnisse:

Die Untersuchung der Rohmilch-Proben auf nicht dioxinähnliche PCB (ndl-PCB), ausgedrückt als Summe aus PCB28, PCB52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180 (ICES-6), ergab Gehalte zwischen 0,6 und 4,2 ng/g Fett (Median: 1,6 ng/g Fett). In der Häufigkeitsverteilung lagen 28 Proben in einem Konzentrationsbereich von bis zu 0,80 ng/g Fett, weitere 284 Proben in einem Konzentrationsbereich von bis zu 1,80 ng/g Fett und 68 Proben in einem Konzentrationsbereich von bis zu 4,5 ng/g Fett (siehe Abbildung 1C). Bei 95 Prozent der Proben ist ein Gehalt unterhalb von 2,3 ng/g Fett festgestellt worden. Folglich ist bei keiner der untersuchten Proben der zulässige Höchstgehalt von 40 ng/g Fett überschritten worden.

Fazit aus den Untersuchungen von Rohmilch auf Dioxine und PCB:

Die Untersuchung von Rohmilch hinsichtlich der Belastung mit Dioxinen und PCB in den Jahren 2022 bis 2024 zeigte, dass in keiner der untersuchten Proben Belastungen mit diesen unerwünschten Stoffen oberhalb der für Rohmilch empfohlenen Auslösewerte sowie geltender Höchstgehalte vorlagen.

Literatur

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), 2025: https://www.ble.de/DE/BZL/Daten-Berichte/Milch-Milcherzeugnisse/milch-milcherzeugnisse_node.html(zuletzt abgerufen am 13.08.2025)

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), 2013: Umweltschutz – Standbein der Lebensmittelsicherheit – Dioxin- und PCB-Einträge vermeiden.

Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK), 2025: https://www.lwk-niedersachsen.de/lwk/news/24902_PCB_und_Dioxine_in_Rindfleisch_-_Haltungsempfehlungen_fuer_Rinderhalter(zuletzt abgerufen am 13.08.2025)

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML), 2023: https://www.ml.niedersachsen.de/startseite/themen/landwirtschaft/tiere/milchwirtschaft/milchwirtschaft-in-niedersachsen-4782.html (zuletzt abgerufen am 13.08.2025)

Statistisches Bundesamt, Stand März 2020; https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Produktionsmethoden/Publikationen/Downloads-Produktionsmethoden/stallhaltung-weidehaltung-tb-5411404209005.xlsx?__blob=publicationFile&v=4 (zuletzt abgerufen am 13.08.2025)

Schwindt, K.-H.; Hecht, H. (2004): Dioxine in Futter und Lebensmitteln – Ein Paradebeispiel für Carry over-Vorgänge und ihre Folgen. Mitteilungsblatt der Fleischforschung Kulmbach 43, Nr. 164, 169-176.

English

English