PFAS in Imprägniermitteln – Sprayen mit Folgen für die Ewigkeit?

Wer kennt es nicht? Es regnet und die Schuhe sind nach kurzer Zeit durchnässt. Wasser und Schmutz werden von Textilien und Leder nur unzureichend abgewiesen. Abhilfe schaffen hier Imprägniermittel entweder als flüssige Mischung mit festen Teilchen darin (Suspension) oder Spray. Wegen ihrer guten schmutz- und wasserabweisenden Eigenschaften sind PFAS oft Bestandteil von Imprägniermitteln.

Direkt zu den Untersuchungsergebnissen.

|

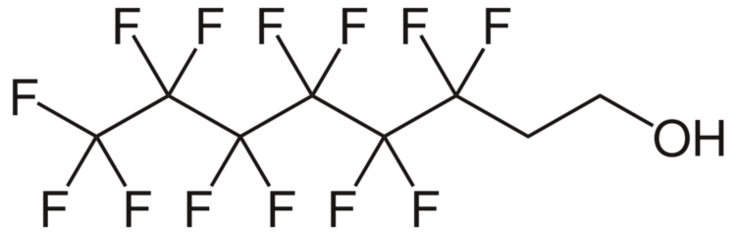

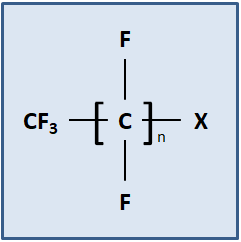

PFAS – Poly- und perfluorierte Alkylsubstanzen PFAS bezeichnen eine Gruppe von über 10.000 Substanzen, deren Kohlenstoffkette teilweise oder vollständig fluoriert ist. Sie werden in vielen industriellen Produkten und Prozessen genutzt. Von Produkten aus Papier über Kleidung bis zu Polstermöbeln und Feuerlöschschaum. Die öl- und wasserabweisenden Eigenschaften sind gerne genutzt. Generell sind PFAS schwer abbaubar und weisen eine hohe Mobilität in der Umwelt auf. Daher gelten sie auch als Ewigkeits-Chemikalien. Studien zu PFAS zeigen beim Menschen mögliche negative Auswirkungen auf das Immunsystem, den Cholesterinhaushalt und die Fruchtbarkeit. |

Wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung

Leder und Textilien können bereits vor dem Kauf mit einer wasser- und schmutzabweisenden Imprägnierung ausgerüstet sein [1, 2]. Es ist jedoch für Verbraucherinnen und Verbraucher möglich, eine Imprägnierung nachträglich aufzubringen, beziehungsweise eine durch das Waschen oder Tragen beschädigte Imprägnierung zu erneuern [3]. Hierfür werden wässrige Suspensionen oder Sprays eingesetzt. Die Wirkung kann durch Silikone, Wachse oder auch poly- und perfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) erreicht werden. Die besten technologischen Eigenschaften bieten Produkte auf Basis von PFAS – nur diese zeigen neben den wasserabweisenden auch öl- und schmutzabweisenden Eigenschaften [4].

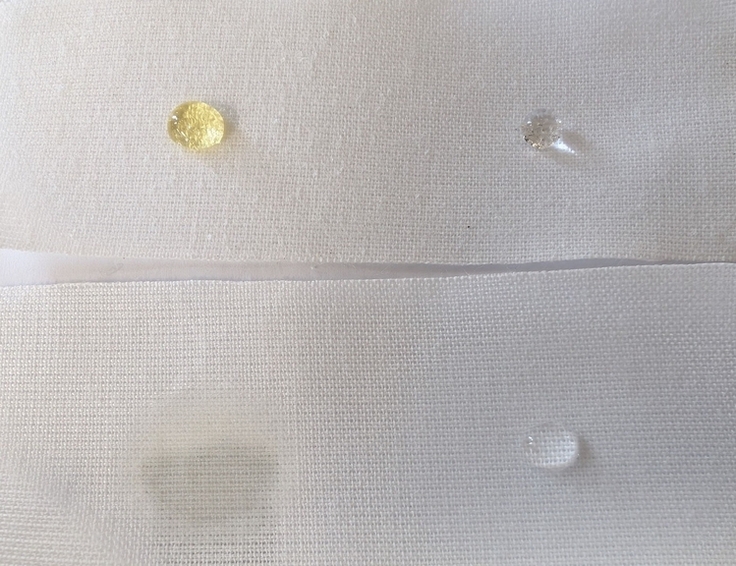

Der Effekt beruht darauf, dass die chemische Verbindung aus Kohlenstoff und Fluor die Oberflächenspannung von Flüssigkeiten (einschließlich Öl) stark verringert und diese deshalb Tröpfchen bilden anstatt die ganze Fläche zu benetzen. So können sie leichter abgewiesen werden [4].

Analysemethode

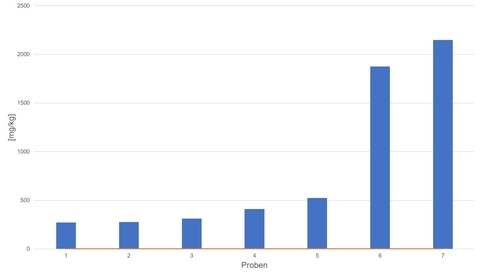

In der Fachliteratur und den Medien sind eine Reihe von Untersuchungsergebnissen zu PFAS in Imprägniermitteln veröffentlicht worden [5, 6, 7, 8]. Problematisch für analytische Labore ist, dass es für die Analyse von PFAS in Imprägniermitteln keine normierte Methode gibt. Somit müssen Labore ihre eigenen Analysemethoden entwickeln. Die Art und Weise der Analyse hat einen großen Einfluss auf die Ergebnisse.

Untersuchungsergebnisse

Verwendung wird eingeschränkt

Fazit

Auf dem Markt ist bereits eine Vielzahl von Imprägniermitteln ohne PFAS-Einsatz verfügbar. Die wasserabweisende Wirkung beruht bei diesen auf Silikonen oder Wachsen [8]. Für Verbraucherinnen und Verbraucher sind diese Alternativen vollkommend ausreichend, weil auch sie eine gute wasserabweisende Wirkung haben. Lediglich im professionellen Bereich sind sie unter Umständen nicht geeignet, um PFAS zu ersetzen.

Unsere Tipps:

- Beim Kauf auf Auslobungen wie „PFAS-frei", „PFC-frei", „ohne Zusatz von PFAS/PFC“ oder ähnliches achten. Bei diesen Produkten ist davon auszugehen, dass PFAS nicht gezielt eingesetzt werden.

- Bei alten, im Haushalt noch vorhandenen, Imprägniermitteln darauf achten, diese gemäß der Anleitung (außerhalb von geschlossenen Räumen; Anwendungsmenge beziehungsweise -dauer) einzusetzen.

- Prüfen, ob das vorhandene Imprägniermittel PFAS enthält: entsprechend der Anleitung auf einem (gegebenenfalls alten) Textilstück anwenden und anschließend einen Öl- und Wassertropfen auf die Oberfläche geben. Bilden beide Flüssigkeiten eine Perle (siehe Bild oben) ist davon auszugehen, dass PFAS im Imprägniermittel enthalten sind.

- Bestehen Zweifel daran, ob das alte Imprägniermittel PFAS enthält oder nicht, ist es gegebenenfalls ratsam ein neues Imprägniermittel ohne PFAS-Einsatz zu kaufen. Bei der Entsorgung von alten Imprägniermitteln sind die Bestimmungen des lokalen Entsorgers zu beachten.

[Link 1] LAVES: PFAS in Textilien – wasserabweisend für die Ewigkeit

[Link 2] LAVES: PFAS im Alltag – eine Belastung für die Ewigkeit?

[Link 3] https://www.verbraucherservice-bayern.de/themen/hauswirtschaft/impraegnierung-schutz-fuer-kleidung-und-textilien; abgerufen 16.07.2025

[Link 4] https://freidok.uni-freiburg.de/data/464; abgerufen 17.07.2025

[Link 5] https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-015-4202-7; abgerufen 17.07.2025

[Link 6] https://www.norden.org/da/node/69844; abgerufen 17.07.2025

[Link 7] https://www.srf.ch/sendungen/kassensturz-espresso/tests/umwelt-nachhaltigkeit/test-impraegnier-sprays-impraegniersprays-im-test-schutz-ohne-umweltschaden; abgerufen 17.07.2025

[Link 8] https://www.test.de/Impraegniermittel-im-Test-4899882-0/; abgerufen 17.07.2025

[Link 9] https://www.dinmedia.de/de/norm/din-en-17681-1/391087872; abgerufen 17.07.2025

[Link 10] ; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20250422 abgerufen 17.07.2025

English

English