PFAS im Alltag – eine Belastung für die Ewigkeit?

Bildrechte: © LAVES / M.Nobis

Bildrechte: © LAVES / M.Nobis

Geschredderte Bilderbücher und Puzzles für Kinder.

Polyfluorierte und perfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) sind umweltschädlich, da sie kaum abbaubar und für Lebewesen wahrscheinlich schädlich sind. Das Institut für Bedarfsgegenstände (IfB) Lüneburg hat seine Untersuchungen dazu kontinuierlich ausgeweitet – neben dem beabsichtigten Einsatz in wasser- und schmutzabweisenden Produkten wurden nun auch unbeabsichtigte Kontaminationen in verschiedenen Erzeugnissen untersucht.

Gezielter Einsatz oder Kontamination?

An dieser Stelle ist eine wichtige Unterscheidung zu treffen. PFAS werden für die wasser- und schmutzabweisende Wirkung in einer Vielzahl von Alltagsprodukten im Kontakt mit Lebensmitteln oder mit Körperkontakt eingesetzt. Hier sind je nach gewünschtem Effekt bis zu mehrere hundert Milligramm PFAS je Kilogramm (mg/kg) Produkt vorhanden; in Ausnahmefällen können die Gehalte bei bis zu etwa 1.500 mg/kg liegen. Diese Produkte sind demnach gezielt mit PFAS ausgerüstet – das bedeutet, PFAS wurden für die Oberflächenbehandlung eingesetzt.

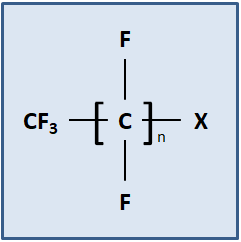

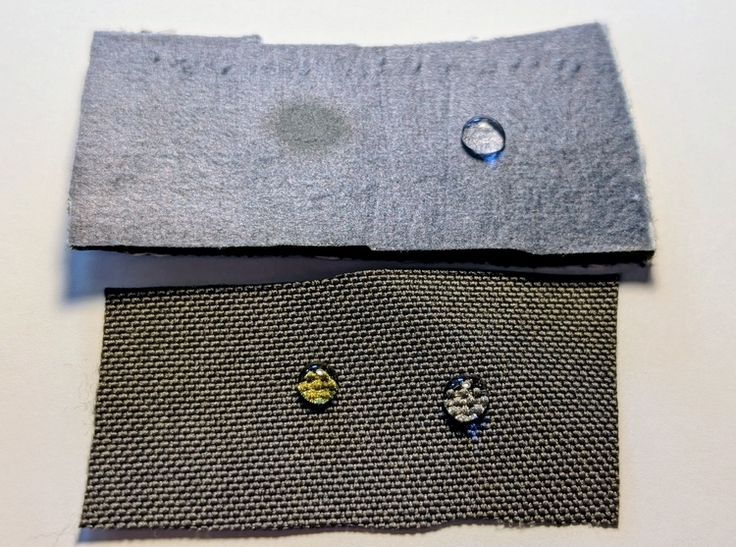

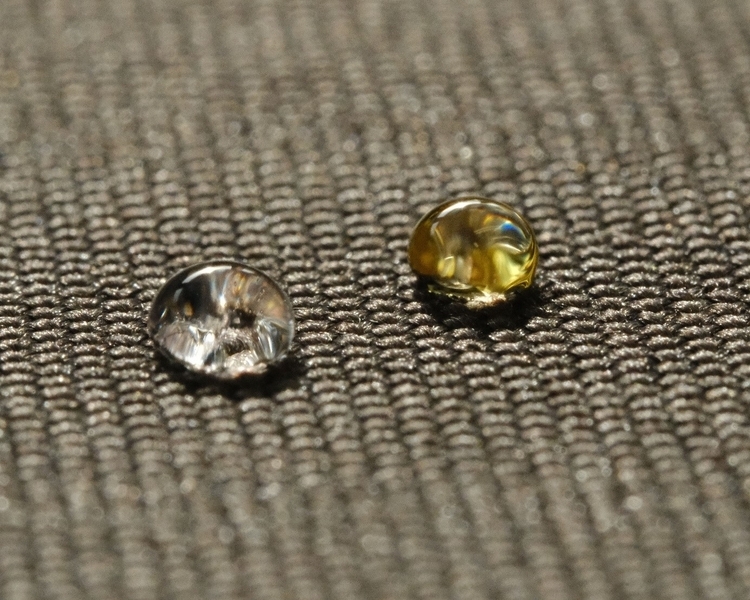

Davon abzugrenzen sind Kontaminationen mit PFAS, also unbeabsichtigte Verunreinigungen in nicht ausreichender Menge, um eine wasser- und schmutzabweisende Wirkung zu ermöglichen. Zu erkennen ist dies an einer negativen Vorprobe („Perlentest“).

Bildrechte: © LAVES / M.Nobis

Bildrechte: © LAVES / M.Nobis

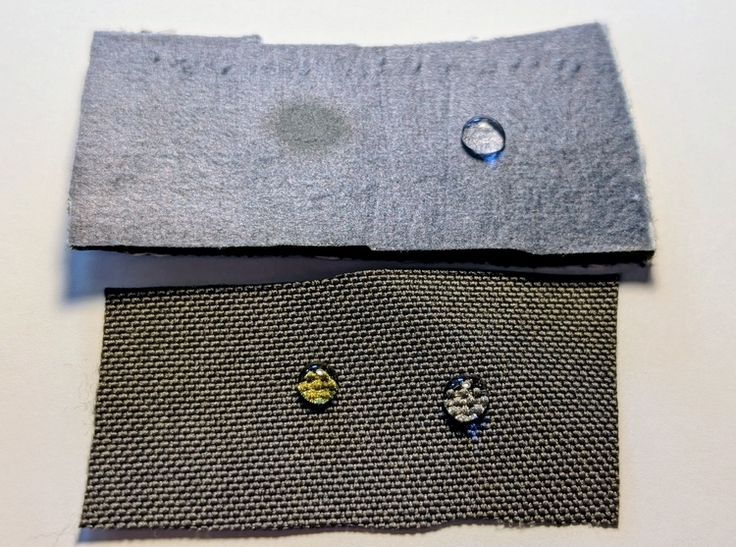

Vorprobe („Perlentest" auf PFAS)

Bild 1: Vorprobe („Perlentest“) auf PFAS

Tropfen links: Öl, rechts: Wasser

Oben: ein mit PFAS kontaminiertes Textil

Unten: ein mit PFAS ausgerüstetes Textil

Ergebnis: Öl zieht auf dem nicht ausgerüsteten Textil ein und bildet eine Perle auf dem ausgerüsteten Textil – Wasser bildet einen flachen Tropfen auf dem nicht ausgerüsteten Textil und bildet eine Perle auf dem ausgerüsteten Textil.

Mögliche Quellen für die Kontamination können das Recycling, Schmierstoffe, Additive (Zusätze), Kreuzkontaminationen und vieles mehr sein.1 Der Übergang auf das Alltagsprodukt ist unerwünscht beziehungsweise die Kontamination im Rahmen der Produktion gegebenenfalls nicht bewusst herbeigeführt. Der Gesetzgeber unterscheidet allerdings nicht zwischen einer Verwendung und einer Kontamination. 2,3 Das Vorhandensein von PFAS ist entscheidend für die rechtliche Bewertung – nicht ob diese für technische Zwecke (wasser- und schmutzabweisende Wirkung) eingesetzt wurden oder als Kontamination (beispielsweise über Recycling) ihren Weg in das Produkt finden.

Mithilfe der

instrumentellen Analytik (Gaschromatographie gekoppelt mit Tandem-Massenspektrometrie; kurz: GC-MS/MS) können

Spuren der PFAS heutzutage bereits weit unter den derzeit gültigen und zukünftigen Grenzwerten detektiert werden. Für den Verbraucher- und Umweltschutz ist es von großer Bedeutung zunächst den (zukünftig) unzulässigen technischen Einsatz von PFAS zu ermitteln. Indem Unternehmen ihre Lieferketten gezielt auf den Einsatz von PFAS prüfen, lässt sich mit überschaubarem Aufwand ein wesentlicher Beitrag zur Reduktion von PFAS in Alltagsprodukten leisten. Bereits heute haben Unternehmen mit mindestens 1000 Beschäftigten nach dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz dafür Sorge zu tragen, dass Umweltrisiken reduziert werden.

4 Die Kontrolle und Beseitigung von Kontaminationen sind hingegen mit einem deutlich höheren Aufwand verbunden. Aufgrund zahlreicher Eintragsquellen kann eine Überprüfung aller Produktionsschritte und verwendeten Rohstoffe erforderlich sein.

Untersuchungsergebnisse: Unerwünschte PFAS-Kontaminationen?

Bei Textilien aus Polyester ist eine Kontamination durch den Einsatz von recycelten Polyesterfasern nicht auszuschließen.

5 Gleiches gilt für den Einsatz von Altpapier beziehungsweise Recyclingpapier.

6 Weitere Eintragsquellen wie Maschinenschmierungen oder Trennmittel, die zum Ablösen aus Formen eingesetzt werden, sind möglich. Seit Mitte 2024 untersucht das IfB Lüneburg deshalb

Textilien und Papier, bei denen PFAS nicht gezielt für wasser- und schmutzabweisende Eigenschaften

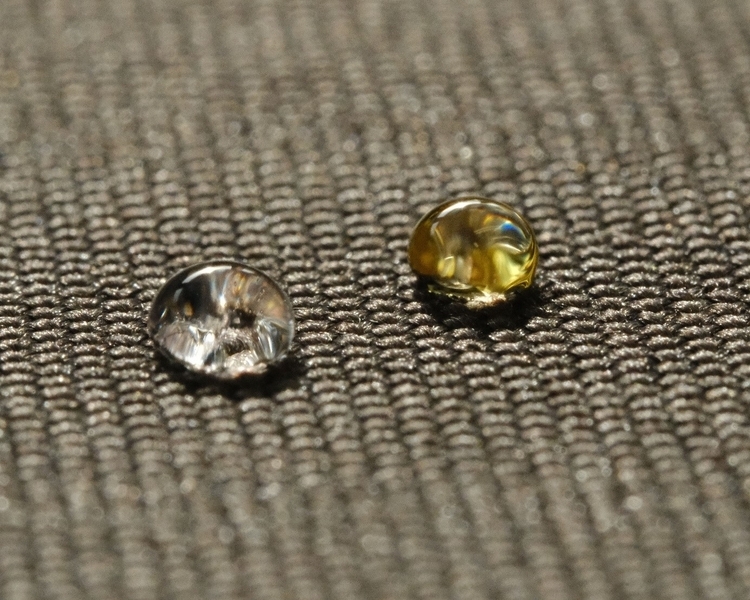

eingesetzt werden. Für die Untersuchung wird ein Verfahren angewendet, dass die Freisetzung von PFAS, hier Fluortelomeralkohole (abgekürzt: 6:2-FTOH, 8:2-FTOH und 10:2-FTOH), aus polymeren PFAS ermöglicht.

7

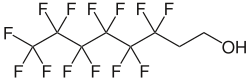

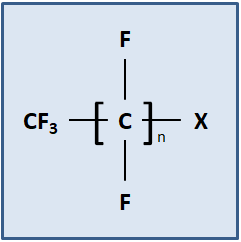

Bildrechte: Wikipedia.org (gemeinfrei)

Bildrechte: Wikipedia.org (gemeinfrei)

Strukturformel eines Fluortelomeralkohols (6:2-FTOH)

Untersuchung von Textilien

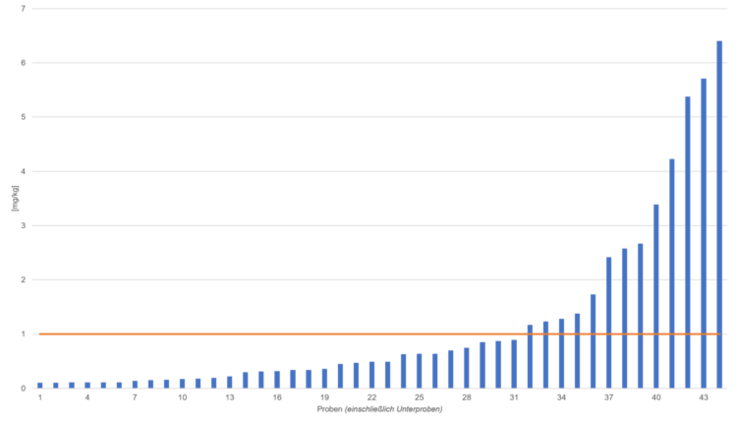

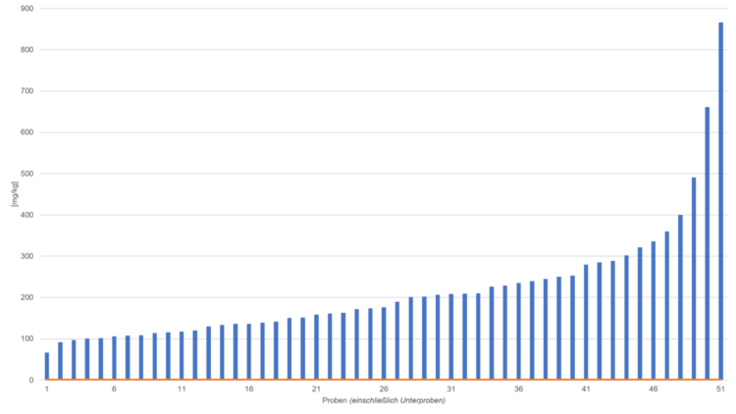

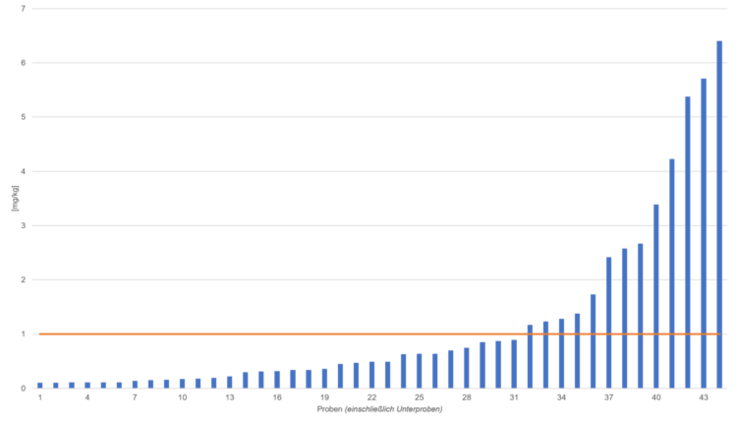

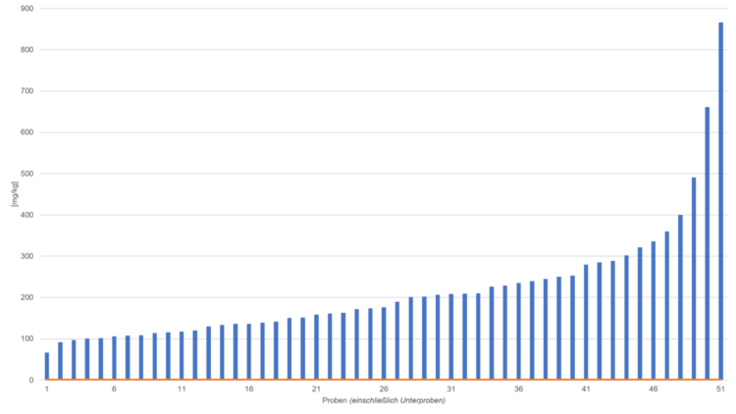

Bei den Untersuchungen des IfB Lüneburg waren

44 von 207 (inklusive Unterproben) Textilien, einschließlich Schuhe mit textilem Anteil, hinsichtlich einer Kontamination mit PFAS auffällig. In diesen 44 Textilien sind auch Einzelteile (Unterproben) berücksichtigt – jede Probe kann aus mehreren Einzelteilen bestehen. Alle diese Textilien waren in der Vorprobe unauffällig und ließen somit zunächst keine PFAS erwarten. Erst durch das chemisch-analytische Verfahren konnte eine Kontamination mit bis zu 6,4 mg/kg PFAS festgestellt werden. Auffällig war auch eine Probe aus Seide, die eine PFAS-Belastung knapp über den geltenden Grenzwerten aufwies. Hier ist nicht von einem Recycling auszugehen. Eine mögliche Quelle für den Eintrag ist der Einsatz PFAS-haltiger Schmiermittel an Maschinenteilen, wie beispielsweise Webstühlen.

8

Bildrechte: © LAVES / M.Nobis

Bildrechte: © LAVES / M.Nobis

Kontamination mit freiem und über Ester gebundenem 8:2-FTOH in Textilien; Rote Linie: Grenzwert (1 mg/kg)

Untersuchung von Produkten aus Papier

Bei Papier muss unterschieden werden zwischen Frisch- und Recyclingfasern. Eine Kontamination von Frischfasern mit technischen PFAS ist unwahrscheinlich. Allerdings kann es vorkommen, dass es bei den weiteren Produktionsschritten zu einer Kontamination des Endprodukts kommt.

Bei einzelnen nicht mit PFAS ausgerüsteten Schalen aus Zuckerrohrfasern wies das IfB Lüneburg dennoch PFAS nach – vermutlich infolge einer Kreuzkontamination mit PFAS-haltigen Produkten aus ähnlichem Material.

Besonderes Augenmerk lag auf den Untersuchungen von Recyclingpapier. Es wurden 13 Puzzles und Bilderbücher für Kinder sowie 8 Pizzakartons aus den Jahren 2024 und 2023 auf PFAS untersucht. In den Puzzles und Bilderbüchern konnten bis zu 1,8 mg/kg 6:2-FTOH festgestellt werden. Anders als bei Lebensmittelbedarfsgegenständen aus Papier gilt für Spielzeug der Grenzwert von 1 mg/kg ab 2026 nicht.

Gemäß Umweltbundesamt spielt der Einsatz von PFAS in den mengenmäßig wichtigsten Papiersorten (Wellpappenrohpapiere, Faltschachtelkartons, grafische oder Hygienepapiere) keine Rolle.

Nur für einige wenige Papiere, die in Kontakt mit Lebensmitteln (beispielsweise fettdichtes Papier) kommen, sind PFAS von Bedeutung.

9 Die Belastung scheint demnach auf im Altpapier falsch entsorgte Lebensmittelkontaktpapiere zurückzuführen zu sein. Wegen der teils hohen Einsatzmengen (bis zu 1.500 mg/kg) in diesen Papieren genügen bereits geringe Verunreinigungen, um große Mengen an Altpapier beziehungsweise Recyclingpapier mit PFAS zu kontaminieren.

Bildrechte: © LAVES / M.Nobis

Bildrechte: © LAVES / M.Nobis

Kontamination mit freiem und über Ester gebundenem 6:2-FTOH in Kinderbüchern und -puzzles.

Untersuchungsergebnisse: Gezielter Einsatz – PFAS ist nicht gleich PFAS

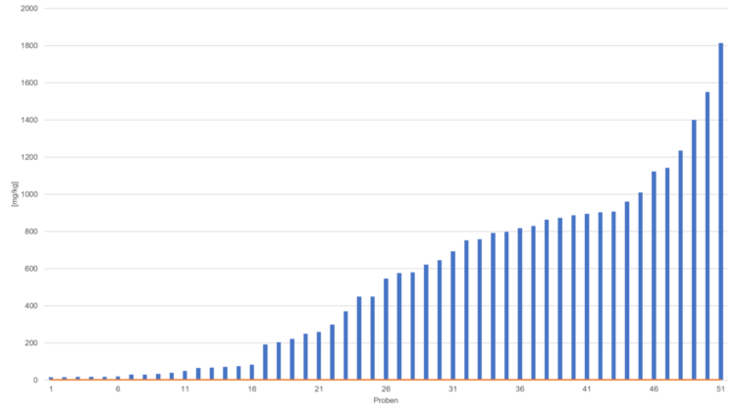

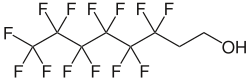

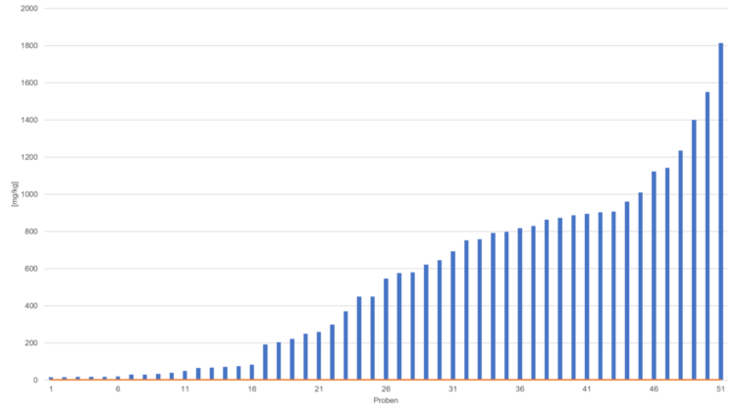

Tüten für

Mikrowellen-Popcorn sind ein klassisches Produkt mit PFAS-Einsatz in fettdichtem Papier, daher wurden

14 Proben eingehend analysiert. Dabei konnten bis zu 1550 mg/kg 6:2-FTOH nachgewiesen werden. In einer weiteren Tüte wurde zudem ein

Gehalt von 535 mg/kg 8:2-FTOH festgestellt – eine Substanz, deren Verwendung seit 2020 nicht mehr zulässig ist; die Probe wurde entsprechend beanstandet. Zahlreiche weitere Proben wiesen eine Ausrüstung mit 6:2-FTOH auf. Die Untersuchung von Schalen und Tellern aus Zuckerrohrbagasse wurde wiederholt. Erneut waren einige Produkte mit PFAS ausgerüstet. Seit Ende 2024 verweist das IfB Lüneburg in seinen Gutachten auf den ab dem 10. Oktober 2026 geltenden Grenzwert für 6:2-FTOH.

10 Auf diese Weise sollen die Produzenten und Inverkehrbringer für die PFAS-Problematik sensibilisiert werden.

Insgesamt wurden in den letzten zwei Jahren über 100 Proben aus Papier und Bagasse auf PFAS untersucht. Hiervon waren 51 Proben mit PFAS ausgerüstet.

Bildrechte: © LAVES / M.Nobis

Bildrechte: © LAVES / M.Nobis

Gehalte von freiem und über Ester gebundenem 6:2-FTOH in Lebensmittelbedarfsgegenständen aus Papier und Bagasse mit PFAS Ausrüstung; rote Linie: zukünftiger Grenzwert (1 mg/kg).

Wo drückt der Schuh?

Die risikoorientierte Untersuchung von Bedarfsgegenständen mit Körperkontakt, die möglicherweise mit PFAS ausgerüstet sind, wurde fortgeführt. Nach Outdoor-Textilien wurden Schuhe und Handschuhe für den Außenbereich untersucht. Zu berücksichtigen ist dabei die vielschichtige Zusammensetzung der Proben, die aus zahlreichen Einzelteilen (Unterproben) – wie Textil, Leder und Kunststoff bestehen können. Von den unterschiedlichen Einzelteilen kann wiederum nur ein Teil mit PFAS beschichtet sein. Schuhe können aus bis zu zehn und mehr Einzelteilen bestehen. Aufgrund der Vielzahl an Einzelkomponenten bedeutet eine derartige Probe einen bis zu zehnfach erhöhten Analyseaufwand im Vergleich zu Proben, die aus nur einem Material bestehen.

Bei einem der untersuchten Schuhe wurde eine

Ausrüstung mit 355 mg/kg 8:2-FTOH festgestellt. Zudem wiesen auch einige

Kinderschuhe eine Ausrüstung mit PFAS auf – teils auch mit dem bereits

nicht mehr zulässigen 8:2-FTOH. In den Jahren 2024 und 2025 wurden

über 50 Bedarfsgegenstände mit Körperkontakt auf PFAS

untersucht.

28 Proben wiesen eine Ausrüstung mit dem seit 2020 regulierten 8:2-FTOH auf. Diese Ergebnisse waren überraschend, weil die PFAS-Problematik bei Bedarfsgegenständen mit Körperkontakt schon seit mehr als einem Jahrzehnt bekannt ist.

11

Bildrechte: © LAVES / M.Nobis

Bildrechte: © LAVES / M.Nobis

Gehalt von freiem und über Ester gebundenem 8:2-FTOH in Textilien mit PFAS-Ausrüstung; rote Linie: Grenzwert (1 mg/kg).

PFAS – ein Thema für die ganze Lieferkette

Der fortgesetzte Einsatz von PFAS – trotz geltender und zukünftiger Grenzwerte und seit langem bekannter Bedenken – wirft die Frage auf, warum es Herstellern und Inverkehrbringern bislang nicht gelungen ist, dieser Problematik wirksam zu begegnen. Eine mögliche Erklärung ist, dass Lieferketten sehr umfangreich sein können. Bei einem Schuh kann beispielsweise lediglich ein Bestandteil – etwa die Zunge – mit PFAS ausgerüstet sein, während der übrige Schuh nicht mal eine PFAS-Kontamination aufweist. Jedes Einzelteil eines Schuhs kann von einem anderen Zulieferer stammen. Es muss also in der gesamten Lieferkette sichergestellt werden, dass keine Materialien mit einer PFAS-Ausrüstung eingesetzt werden. Der damit verbundene Aufwand kann hoch sein und setzt voraus, dass die Lieferketten bis ins Detail bekannt sind.

PFAS in Alltagsprodukten – Ein Blick in die Zukunft

Aufgrund der rechtlichen Vorgaben, zur Reduktion von PFAS, gehen wir davon aus, dass der Einsatz von PFAS in der Produktion bei Alltagsprodukten immer weiter zurückgeht. Die mit PFAS erzielte Wirkung geht weit über das hinaus, was im Alltag der meisten Verbraucherinnen und Verbraucher notwendig und gewünscht ist. 12

Die PFAS-bedingte Umweltbelastung lässt sich reduzieren, einerseits durch eingeschränkten Einsatz in der Produktion, andererseits über Maßnahmen um die Verwendung in der Lieferkette zu überwachen. Auf diese Weise ließe sich die PFAS-bedingte Umweltbelastung durch Alltagsprodukte deutlich reduzieren.

Schwierig bleibt die Vorgehensweise, um die unerwünschte Kontamination von Alltagsprodukten mit PFAS zu reduzieren. Hier ist zu unterscheiden zwischen einer Belastung im Produktionsprozess, wie beispielsweise die Schmierung von Maschinen, und das Recycling. Für Materialien, die in der Produktion eingesetzt werden, sollten Alternativen ausfindig gemacht werden. Bereits heute gibt es diese für eine Vielzahl von Anwendungen.

13 Zudem ist zu berücksichtigen, dass PFAS, die im Produktionsprozess eingesetzt werden, auch auf anderen Wegen als über das Alltagsprodukt in die Umwelt gelangen können.

14 Schwieriger ist die Reduzierung von PFAS, die aus dem Recyclingprozess in das Alltagsprodukt eingetragen werden. Eine gezielte Abtrennung und Prüfung von mit PFAS-ausgerüsteten Textilien und Papieren aus dem Wertstoffkreislauf ist nur mit erheblichem Aufwand umsetzbar. Die Analyse der daraus hergestellten Produkte ist in der Regel wirtschaftlich nicht tragbar. Geeignete Ausnahmeregelungen für das Recycling könnten dazu beitragen, eine praktikable und gesellschaftlich erwünschte Kreislaufwirtschaft aufrechtzuerhalten.

PFAS in Alltagsprodukten – Fazit

PFAS – insbesondere polyfluorierte Alkylsubstanzen – werden in der Produktion zunehmend vermieden, sind jedoch längst noch nicht vollständig verschwunden. Mit einem Rückgang des Einsatzes von PFAS in Papier und Textilien wird in absehbarer Zeit auch die Freisetzung von PFAS in die Umwelt verringert. Für Alltagsprodukte, die Verbraucherinnen und Verbraucher täglich nutzen, ist eine starke Reduzierung des PFAS-Einsatzes und damit der PFAS-Belastung möglich. Die amtliche Überwachung in Niedersachsen wird diesen Prozess auch zukünftig durch weitere Kontrollen begleiten.

Bildrechte: LAVES

Bildrechte: LAVES

Perfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) sind oberflächenaktive Substanzen, die in zahlreichen Bereichen eingesetzt werden. Sie gelten als äußerst umweltstabil. Durch die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde (EFSA) wurden Ende 2018 die tolerierbaren wöchentlichen Aufnahmemengen abgesenkt.

mehr

Bildrechte: © LAVES/M. Mäder

Bildrechte: © LAVES/M. Mäder

Nachhaltigkeit wird von Verbrauchern und der Politik gefordert. Einwegprodukte aus Kunststoff werden von solchen aus Papier verdrängt. Auf Eigenschaften wie Stabilität gegenüber Wasser und Öl, möchte man jedoch nicht verzichten. Hierfür werden bedenkliche PFAS (Ewigkeitschemikalien) eingesetzt.

mehr

Bildrechte: © LAVES / M.Mäder

Bildrechte: © LAVES / M.Mäder

Polyflourierte Alkylsubstanzen (PFAS) sind schwer abbaubar und können negative Auswirkungen auf Lebewesen haben. Ihre vielfältige Verwendung auf Textilien für den Außeneinsatz wie „Outdoor-Bekleidung“ oder Kissen ist näher zu betrachten. Das LAVES untersuchte Polster und Tischtücher auf PFAS.

mehr

Bildrechte: Wikipedia.org (gemeinfrei)

Bildrechte: Wikipedia.org (gemeinfrei)

English

English