Elektrobefischungen von Werra und Oberweser im Jahr 2007

Berichterstatter: FischOR Ulrich Matthes, FWM Reinald Werner

Seit 1993 wird vom Dezenat Binnenfischei jährlich eine mehrtägige Elektrobefischung der Oberweser durchgeführt. Ebenso werden Strecken der niedersächsischen Werra seit 1993 jährlich einmal elektrisch befischt, wobei seit 1998 ein ununterbrochener über 4500 m langer Abschnitt mit beiden Uferseiten als Referenzstrecke für die niedersächsische Werra dient. Im Jahr 2007 wurden diese durchgehenden Zeitreihen fischereilicher Fangergebnisse durch je eine weitere Elektrobefischung von Oberweser und Werra fortgesetzt.

Befischungsergebnisse der Oberweser

Die Oberweserbefischung fand vom 11. bis 15. Juni des Berichtsjahres 2007 statt. Bei Wassertemperaturen zwischen 20°C und 23°C und Abflusswerten um 160 m³/sec lagen Leitfähigkeitswerte zwischen 1800 µS/cm und 2240 µS/cm vor.

Die Gesamtbefischungsstrecke der neun beidseitigen Befischungspositionen betrug 12300 m.

Seit Einführung der an die Wasserführung angepassten gesteuerten Einleitung im Jahr 1999 konnte eine kontinuierliche Erhöhung der Artendichte festgestellt werden.

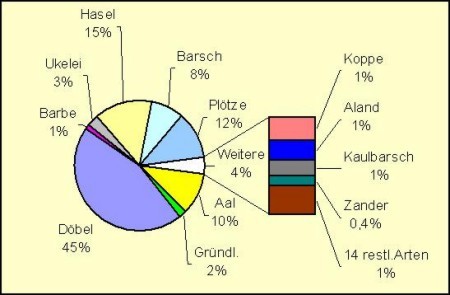

Der Elektrofang des Jahres 2007 setzte sich wie im Vorjahr aus 26 Fischarten - der bisher größten Artenzahl - zusammen. Das Fischartenspektrum wurde von den vier eudominanten Arten (> 10 %) Döbel, Hasel, Plötze, Aal und sowie einer dominanten Art (5-10 %), dem Flussbarsch, maßgeblich geprägt. Der gemeinsame Fanganteil dieser fünf Arten betrug rund 90 %. Die restlichen 10 % des Elektrofanges setzten sich aus der subdominanten Art Ukelei (2-5%), den drei rezedenten Arten (1-2 %) Gründling, Barbe, Koppe sowie 17 subrezedenten Arten mit einem jeweiligen Fanganteil von unter 1% zusammen. Die Nase trat erstmals mit zwei einsömmrigen Exemplaren im Oberweserelektrofang auf. Abb. 1 gibt die Zusammensetzung des Gesamtfanges der Oberweserbefischung 2007 wieder. In Tabelle 1 des herunterladbaren pdf-Dokumentes sind die Zusammensetzung des Gesamtfanges sowie einige fischereilich-ökologische Parameter wie Abundanz, Dominanz, Biomasse, Konditionsfaktor und Erkrankungsrate wiedergegeben.

Die elektrofischereilich festgestellte Abundanz zeigte 2007 mit 270 Fischen auf 1000 m befischtes Ufer eine deutliche Zunahme gegenüber dem Vorjahreswert (246 Fische/1000 m ). Dies ist hauptsächlich auf die Zunahme der eudominanten/dominanten Arten insbesondere des Döbels zurückzuführen.

Die häufigeren Fischarten Döbel, Hasel, Plötze, Barsch und Aland zeigen in ihrer Längenhäufigkeitsverteilung durch deutliche Peaks das Vorkommen von mindestens zwei Nachwuchsjahrgängen (1-sömmrige, 2-sömmrige) an. Auch bei den Kleinfischarten Gründling, Koppe und Ukelei ist das Vorkommen der 1- und 2-sömmrigen Vertreter ( Jahrgänge 2006 und 2005 ) in der Längenhäufigkeitsverteilung deutlich ausgeprägt.

Die Erkrankungsrate war mit 5,6 % wesentlich niedriger als im Vorjahr. Häufigste Krankheitsmerkmale waren Flossenschädigungen. Am zweithäufigsten wurden nekrotische Veränderungen registriert.

Im oberen Streckenbereich (Befischungspositionen 2-6) ist die Erkrankungrate mit 6,3 % höher als im unteren Streckenbereich (Positionen 7-10), wo 4,8 % der Fische erkrankt sind. Dieser Unterschied der Erkrankungshäufigkeit ist statistisch gesehen signifikant (Vierfeldertest). Das Krankheitsmerkmal "nekrotische Veränderung" ist im oberen Streckenabschnitt fast doppelt so häufig vertreten wie im unteren Streckenabscnitt (27 auf 1000 Fische gegenüber 15 auf 1000 Fische). Auch hier ist der Unterschied signifikant.

Diese auf den Salzkonzentrationsgradienten im Flussverlauf zurückzuführenden Unterschiede in den Erkrankungshäufigkeiten zeigen, dass der gesundheitliche Zustand der Fischbestände im Oberweserbereich als nicht stabil einzuschätzen ist.

Brassen und Plötze wiesen mit 18 % bzw. mit 12 % die höchsten Erkrankungsraten auf, gefolgt von Hasel und Döbel mit rund 7 bzw. 5 %. Mit Erkrankungsraten unter 4 % waren die Fischarten Barbe, Barsch, Ukelei, Gründling und Aland im Fang vertreten.

Die Konditionsfaktoren in Tabelle 1 des ausdruckbaren Teiles zeigen für die meisten Fischarten der Oberweser einen durchschnittlichen Ernährungszustand an.

Die Fangergebnisse der einzelnen Befischungspositionen sind in Tabelle 2 der pdf-Fassung wiedergegeben.

Es ist geplant, die Befischung der Oberweser im Jahr 2008 im gleichen Umfang fortzusetzen.

Befischungsergebnisse der Werra

Die Werrabefischung des Jahres 2007 fand vom 25. bis 27. Juni statt. Die Wassertemperatur betrug 18-19°C, die elektrische Leitfähigkeit lag zwischen den Eckwerten von 4080 µS/cm und 4330 µS/cm. Die Sichtverhältnisse waren hauptsächlich wegen der Trübung durch Niederschlagswässer mit einer geschätzten Sichttiefe von 20-30 cm als ungünstig einzustufen. Die Gesamtbefischungsstreckenlänge betrug 9250 m.

Die Werte von Abundanz (169 Fische/1000m) und Biomasse (4,7kg/1000m) lagen im Berichtsjahr 2007 deutlich unter den Vorjahreswerten. Der Minderfang wurde auf die für den Elektrofang ungünstigen Sichtverhältnisse im Werrawasser zurückgeführt. Trotz der widrigen Sichtverhältnisse wurde die bisher höchste Artenzahl des Vorjahres von 19 Arten fast erreicht. Der Elektrofang des Jahres 2007 setzte sich aus 18 Fischarten zusammen.

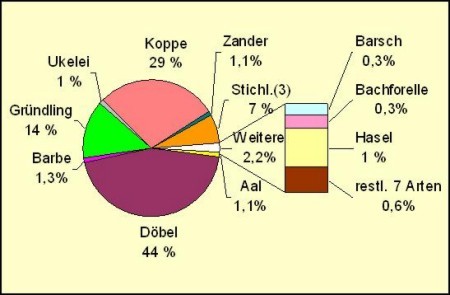

Die drei eudominanten Arten (>10 %) Döbel, Koppe und Gründling sowie der zur dominanten Klasse (5-10 %) zu rechnende Dreistachlige Stichling machten rund 94 % des Elektrofanges aus. Die restlichen 6 % verteilten sich auf die folgenden vier rezedenten Arten (1-2 %) in abnehmender Reihenfolge ihres Fanganteils: Barbe, Aal, Zander,Ukelei sowie auf zehn subrezedente Arten (< 1 %). Zu den subrezedenten Arten waren Hasel, Barsch, Bachforelle, Plötze, Rotfeder und Schleie sowie Aland, Giebel, Karpfen und Regenbogenforelle als Einzelfänge zu rechnen. Die Fischartenzusammensetzung im Gesamtfang der Werrabefischung wird in Abb. 2 wiedergegeben.

Bei der Artzusammensetzung fällt der sehr hohe Anteil an Koppen auf, die sich seit der Vergleichmässigung der Kaliendlaugeneinleitung wie die Gründlinge explosionsartig vermehrt haben und mit 449 Exemplaren auf 1000 m ihre bisher höchste Abundanz erreichten.

Bei den Kleinfischarten Koppe, Gründling, Ukelei und Stichling war die aktuelle Brut (0-Gruppe) und mindestens der Jahrgang 2006 im Fang vertreten. Auch Döbel, Haselund Barbe wurden als aktuelle Brut und als 1-sömmrige Exemplare (Jahrgang 2006) gefangen. Vom Döbel wurden zusätzlich noch mehrere Jahrgänge mit jedoch wenigen Exemplaren gefangen, so dass diese Jahrgänge nicht durch deutliche Peaks in der Längenhäufigkeitsverteilung erkennbar sind. Die erstmals in höherer Stückzahl im Fang vertretenen Zander (n=17) sind mit Längen zwischen 6 cm und 8 cm dem Jahrgang 2006 zuzuordnen und vermutlich als Besatzfische eingebracht worden.

Aufgrund des hohen Anteils an Kleinfischen (Koppe, Gründling, Stichling) mit geringer äusserlich erkennbarer Erkrankungsrate fiel die Gesamterkrankungsrate der Werra mit 7,5 % relativ niedrig aus. Betrachtet man die Erkrankungsraten der Einzelarten in Tabelle 3, so zeigen die Werte für Barbe, Döbel und Hasel, die zwischen 7 % und 20 % liegen, dass gegenüber den Jahren mit ungeregelter (nicht an die Wasserführung angepasster) Einleitung der Kaliendlaugen zwar eine Verbesserung zu verzeichnen ist, aber weiterhin erhöhte Erkrankungsraten vorliegen. Als häufigste Krankheitsmerkmale wurden in diesem Flussabschnitt Flossenschädigungen registriert. Die für kaliendlaugenbelastete Gewässer typischen nekrotischen Veränderungen waren am zweithäufigsten vertreten.

Der statistische Vergleich der Gesamterkrankungsrate von 7,5 % mit der Oberweserrate von 5,6 % zeigt einen signifikanten Unterschied auf. Ebenso ist der Unterschied der Erkrankungsraten der häufigsten Art, des Döbel (Werra 13,2 % <> Oberweser 4,0 % ), als hochsignifikant anzusehen.

Die Häufigkeit von "nekrotischen Veränderungen" ist in der Werra mit 39 Nekrosen auf 1000 Fische fast doppelt so hoch wie in der Oberweser (22 Nekrosen/ 1000 Fische). Auch hier liegt statistisch gesehen ein signifikanter Unterschied vor. Das weniger gravierende Merkmal "Flossenschädigungen" ist beim Werrafischbestand etwas häufiger vertreten als bei den Oberweserfischen.

Der mit dem Verdünnungsfaktor der Kaliendlaugen im Fliessverlauf von Werra und Oberweser einhergehende Rückgang der Erkrankungsrate ist also hauptsächlich auf die Verringerung des Anteils der Nekrosen zurückzuführen.

Der Konditionsfaktor der meisten Fischarten zeigt , dass für die Werrafische ein besserer Ernährungszustand als bei den Oberweserfischen vorliegt. Bei den Arten Döbel, Hasel und Barsch ist dieser Unterschied signifikant. Stichprobenartige Magenuntersuchungen an Werrafischen zeigen, dass das Nahrungsspektrum der meisten Fischarten zu über 95 % aus dem Flohkrebs Gammarus tigrinus besteht. Diese salztolerante Art zeigt im untersuchten Werraabschnitt Massenvorkommen, während in der Oberweser die Häufigkeit dieses Fischnährtieres mit sinkender Salzkonzentration abnimmt.

Tabelle 3 der ausdruckbaren pdf-Fassung gibt neben der Fangzusammensetzung einige fischereilich-ökologische Parameter wieder. Tabelle 4 dieser pdf-Files zeigt die Fangverhältnisse in den Befischungsteilstrecken (Positionsfangergebnisse).

Es ist geplant, die Befischung der Werra im Jahr 2008 im gleichen Umfang fortzusetzen.

Der Bitterling (Rhodeus sericeus amarus) wurde 2005 und 2007 in der Oberweser bei Höxter gefangen

English

English