Honigverfälschungen auf der Spur

Authentizitätsuntersuchungen an den LAVES-Instituten in Celle und Braunschweig

In 2024 untersuchte das Lebensmittel- und Veterinärinstitut Braunschweig/Hannover rund 250 Honige. Bei 11 Proben traf die Trachtangabe nicht zu. Direkt zu den Untersuchungsergebnissen.

Die Nachfrage nach Honig, dem ersten Süßungsmittel unserer Geschichte, steigt weltweit beständig an. Verbraucherinnen und Verbraucher verbinden mit Honig ein hochwertiges Naturprodukt. Aber die Weltproduktion von Honig ist begrenzt, denn die Honigerntemengen sind abhängig von Witterung, Gesundheit der Honigbienen und Imkerhandwerk.

Als Folge häufen sich Meldungen über verfälschte Honige im internationalen Handel. Honige mit falschen Trachtangaben, Falschangaben zur regionalen Herkunft bis hin zu Beimengungen von Zuckersirupen werden identifiziert. Betrugstechniken, durch die die Hauptbestandteile des Honigs erhalten bleiben, wurden entwickelt: Honig wird gestreckt oder unreifer Honig wird maschinell getrocknet. Diese geschickten Verfälschungen sind sehr schwierig nachzuweisen.

In Deutschland wird der Honigbedarf zu etwa einem Viertel aus heimischen Honigernten gedeckt, drei Viertel des konsumierten Honigs werden importiert.

Innerhalb Deutschlands und in der EU unterliegt Honig einer sehr strengen Reglementierung, um Verbraucherinnen und Verbraucher zu schützen. Die in Deutschland insgesamt etablierte Kontrolluntersuchungstätigkeit stellt sicher, dass nur selten verfälschte Honige auf den Markt gelangen. Dies bestätigte ein EU-Kontrollprogramm für Honig 2015 (N° SANTE/2015/E3/JRC/SI2.706828) sowie die Operation Opson X von Europol und Interpol 2021.

Herkunftsnachweis bei Honig – wie geht das?

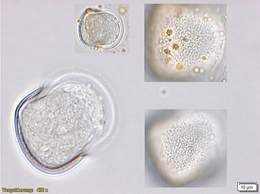

Wichtigstes Element zum Nachweis der Herkunft eines Honigs ist die lichtmikroskopische Pollenanalyse. Die im Honig enthaltenen Pollenkörner werden von Fachleuten nach einer standardisierten Methode der betreffenden Trachtpflanze zugeordnet (DIN 10760). Nach Auszählen der am häufigsten in dem betreffenden Honig vorkommende Pollenarten kann beurteilt werden, ob es sich um einen Sortenhonig, beispielsweise Rapshonig, handeln kann.

Die Honigverordnung schreibt vor, dass bei einem Sortenhonig auch die chemisch-physikalischen und organoleptischen Eigenschaften der angegebenen Tracht entsprechen müssen. Diese sind in den „Leitsätzen für Honig“ festgelegt. Für Rapshonig beispielsweise eine weiße bis hellbeige Farbe, ein mildes, schwach blumiges bis kohlartiges Aroma, eine feinkristalline, cremige Konsistenz und die elektrische Leitfähigkeit von maximal 0,22 Millisiemens pro Zentimeter (mS/cm).

Rapshonig wird in Deutschland geerntet, er kann aber auch in anderen Ländern der Welt geerntet werden. An dem gesamten Honigpollenspektrum ist zu erkennen, an welchen Trachtpflanzen die Honigbienen zeitgleich zum blühenden Rapsfeld Nahrung gesammelt haben. Die Begleitpollen sind typisch für die betreffende Region und machen es Fachleuten möglich, das angegebene Ursprungsland zu überprüfen.

Die Angabe des Ursprungslandes beziehungsweise der Ursprungsländer ist in der Honigverordnung vorgeschrieben. Sie lässt dabei derzeit viele Möglichkeiten offen: zum Beispiel „Mischung aus EU und Nicht-EU-Ländern“. Die Herkunft aus einem bestimmten Ursprungsland, wird in der Regel durch Imker/-innen oder Abfüllbetriebe entsprechend gekennzeichnet, da sich für bestimmte Herkünfte höhere Marktpreise erzielen lassen.

Spätestens zum Sommer 2026 sollen neue EU-Vermarktungsnormen in Kraft treten. Sie sehen eine deutlich transparentere Kennzeichnung der Herkunft von Honig vor. Angaben wie „Mischung von Honig aus EU- und Nicht-EU-Ländern“ sollen dann der Vergangenheit angehören und einer aussagekräftigeren Listung von konkreten Herkünften Raum machen. Bei Honigmischungen müssen so mindestens 50 Prozent des Gesamtgewichts auf die enthaltenen Herkünfte in absteigender Reihenfolge aufgeschlüsselt werden.

Mit diesem Schritt wird die Rückverfolgbarkeitsdokumentation der Honigabfüller umso entscheidender. Auch wenn die Kennzeichnung erst ab 2026 verpflichtend ist, können die Gläser bereits jetzt mit genaueren Angaben versehen werden.

Pollenanalyse im LAVES-Bieneninstitut

Das Institut für Bienenkunde Celle (IB Celle) ist auf die mikroskopische Pollenanalyse spezialisiert. 2020 wurden im Celler Honiglabor mehr als 2.000 Honigproben analysiert. Etwa zwei Drittel davon auf die botanische und regionale Herkunft.

Neben Untersuchungen für deutsche Kontrollstellen werden zahlreiche Proben von Imkereien und Abfüllbetrieben vor der Vermarktung begutachtet. So können Mängel in Qualität und Kennzeichnung erkannt werden, bevor der Honig auf den Markt gelangt.

Bildrechte: LAVES

Bildrechte: LAVES

Für die Beurteilung seltener Sortenhonige wie beispielsweise Himbeerblütenhonig, Spargelhonig oder Vergissmeinnichthonig steht im IB Celle eine umfangreiche Referenzhonigsammlung mit den wichtigsten gemessenen Kenndaten zur Verfügung. Die Melissopalynologische Pollendatenbank umfasst Aufnahmen und Beschreibungen der wichtigsten weltweit vorkommenden Trachtpflanzen und wird ständig ergänzt.

Moderne Analysemethoden gegen Lebensmittelbetrug am Standort Braunschweig

Für den Nachweis immer professioneller werdender Verfälschungspraktiken – insbesondere durch Beimengungen von Zuckersirup – bedarf es einer ständigen Anpassung der Analytik und moderner Analyseverfahren.

Bildrechte: LAVES

Bildrechte: LAVES

Hierfür wurde im Lebensmittel- und Veterinärinstitut (LVI) Braunschweig/Hannover in die Etablierung der NMR-Spektrometrie investiert. Die Abkürzung „NMR“ steht für nuclear magnetic resonance, also Kernmagnetresonanz. Für die Anwendung bei Honig befindet sich dieses Verfahren noch im Aufbau. Das aufgezeichnete NMR-Spektrum, ein spezifischer, durch die klimatischen, botanischen und technologischen Eigenschaften beeinflusster Fingerabdruck, wird einer mathematisch-statistischen Datenanalyse unterzogen. Ein Abgleich mit authentischen Referenzspektren ermöglicht das Aufdecken von Auffälligkeiten, zum Beispiel Stoffzusätze, Verderbnis oder thermische Zersetzung.

Als Grundlage für die Untersuchungen von Honig dienen die Informationen aus der LAVES-eigenen Datenbank, in der rund 1000 NMR-Spektren von bereits untersuchten Honigen hinterlegt sind. Für den Datenbankaufbau arbeiten die Institute in Braunschweig und Celle eng zusammen.

Neben der qualitativen Prüfung auf Tracht und Verfälschung bietet die NMR-Bestimmung auch die Möglichkeit einer quantitativen Auswertung. Eine Zuckerzusatzprüfung kann durch den Nachweis konkreter Markersubstanzen unterstützt werden. Auch die Identifizierung verbotener oder nicht typischer Substanzen ist mit einer solchen nicht-zielgerichteten Untersuchungsstrategie möglich. Die Weiterentwicklung dieser modernen Analytik und gezielte Forschungsarbeit lassen erwarten, dass Verschneidungen und falsche Herkunftsangaben aufgedeckt und langfristig vom deutschen Honigmarkt ferngehalten werden können.

Untersuchungsergebnisse

Im LVI Braunschweig/Hannover gehen jährlich etwa 250 Proben Honig zur Untersuchung ein. Im Jahr 2024 traf bei 11 Proben die Trachtangabe nicht zu. Jeweils zwei Raps- und Manukahonige verstießen gegen die Vorgaben und je einmal erfüllten Akazien-, Eukalyptus-, Heide-, Obstblüten-, Ulmo- und Wildblütenhonig nicht die Kriterien für die jeweilige Sortenangabe. Bei einer Probe „Safranhonig“ handelte es sich nicht – wie man erwarten könnte – um einen Honig aus dem Nektar von Krokusblüten. Dieses Produkt war ein zusammengesetztes Lebensmittel aus Honig und Safranfäden und die Bezeichnung „Safranhonig“ somit unzulässig.

Mittlerweile hat sich die intensive Zusammenarbeit zwischen dem Zentrum für Authentizität und dem IB Celle bewährt. Im Juli 2024 wurde die routinemäßige Kooperation hinsichtlich der Pollenanalytik neu aufgenommen und bis Jahresende insgesamt 55 Honige zusätzlich zu den Analysen in Braunschweig auch an das IB Celle geschickt.

Frühere Untersuchungsergebnisse

2022 wurden am Standort Braunschweig die NMR-Spektren von 245 als Honig deklarierten Proben vermessen. Neben Proben die Mängel in ihrer Deklaration, Qualität oder Trachtangabe aufwiesen, wurden in 14 dieser Proben deutliche Hinweise auf die Anwesenheit von Fremdzucker gefunden.

2020 wurden im IB Celle 20 Proben aus dem Einzelhandel untersucht, um einen Einblick in die Qualität von Marktproben zu bekommen. Eine Pollenanalyse zeigte die botanische und regionale Herkunft, eine chemische Analyse die Qualität. Zwei Proben fielen durch Mängel bezüglich der Trachtangabe, eine bezüglich der regionalen Herkunftsangabe auf. Die untersuchten Qualitätsparameter und das untersuchte Zuckerspektrum aller Honige waren unauffällig.

English

English